«Святые надобны места, чтоб сердцем слышать мир…»

(Глеб Горбовский «Святые места»)

Недалеко от деревни Миголощи, где вековые ели сплетают захватывающий свод, есть уголок, окутанный тишиной и шёпотом надежд. Это не древний храм и не роскошная церковь. Скорее, это укромное местечко, скрытое от посторонних глаз, в центре которого находятся почитаемое местными жителями захоронение преподобного Марка Пустынника и целительный источник.

Каждый год, весной, когда первые цветы пробиваются сквозь ещё холодную землю, и осенью, когда листья ложатся золотым ковром, сюда приходят люди и молятся, шепча свои самые заветные желания, прося о помощи.

Старожилы рассказывали множество историй об этом месте.

Говорят, что Марк был настоятелем Миголощской пустыни, обращённой в приходскую церковь в 1764 году по указу Екатерины II. После закрытия монастыря он переселился на один из островов, а затем на маленький полуостров, где устроил часовню. В ней он молился до самой смерти.

Недалеко от этой часовни за речкой была устроена, по преданию, ещё одна часовня, рядом с которой находился родник с холодной и вкусной водой, где Марк принимал пищу. К пустыннику часто приходили люди за советом и благословением.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Из материалов хвойнинского краеведа Вадима Зверева:

«Каменная церковь во имя Иоанна Воина в селе Миголощи была освящена в 1812 году. День и месяц освящения её неизвестен. Было ли это до войны, в войну или после изгнания Наполеона из России, кто знает. Ведь только 25 декабря 1812 года (6 января 1813 года) Александр I объявил своим Манифестом «О принесении Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского» об изгнании наполеоновских войск с территории Российской империи. Его величество заявлял в этом документе: «Уже нет ни единого врага на лице земли Нашей; или лучше сказать, все они здесь остались, но как? — мертвые, раненые и пленные».

Есть другие более реальные и достоверные сведения от Татьяны Константиновны Солодовниковой, правнучки последнего псаломщика церкви Василия Ивановича Богословского (сведения от прадеда), о том, что строительство каменной часовни во имя Иоанна Воина приурочивалось к 200-летию со времени освобождения Москвы от поляков Мининым и Пожарским. Праздник этот в те времена как сейчас у нас День Победы отмечался.

Строили часовню на небольшом кургане погибшим воинам в Смутное время. Просто так совпало по году освящение каменного здания часовни. Колокольню к часовне пристроили в 1835 году – так она стала полноценной небольшой однопридельной церковью. 1856 год: «Благоустройству сей церкви много содействовала бывшая прихожанка сей церкви помещица Анна Иванова Пустошкина, жертвуя деньги на нужды и укрепление церкви».

А теперь вернёмся назад во времени, когда Миголощи были обычной Владимирской Миголощской мужской пустынью.

Её упразднили при Екатерине II. В только что упраздненной Миголощской пустыни стояло три церкви: первая, основная, во имя Владимирской иконы Божией Матери, вторая во имя великомученицы Параскевы Пятницы и третья во имя святого великомученика Федора Стратилата. Все три церкви были деревянные и ветхие. «Развалилась ветхая, круг того монастыря ограда, которая рублена в старости». Жили в то время в обители «вдовый поп Василий да вдовый пономарь».

Об обедневшем монастыре и его имуществе можно судить так же по описи: «… келья ветхая малая с сеньми, в ней посуда деревянная: 3 блюда, 1 чаша, 2 ставца, 12 ложек, 1 решето, сковорода, сковородник. В ветхом амбарце топор 1, коса 1, серпов 2. Монастырская мельница, а при ней самая ветхая и малая изба крыта дранью».

1780 год: к этому году деревянные ветхие церкви во имя Параскевы Пятницы разобрали, и осталась только одна деревянная ветхая церковь во имя Владимирской Божией Матери однопрестольная.

В 1787 году (по некоторым сведениям, в 1783 году) деревянная церковь во имя Владимирской иконы Божией Матери была заново перебрана и достроена двумя приделами, освящена уже как трехпрестольная с приделами во имя Параскевы Пятницы и Николая Чудотворца. Она была «в виде продолговатого квадрата, деревянная, холодная, на средине церкви два деревянные, обтесанные, выкрашенные столба».

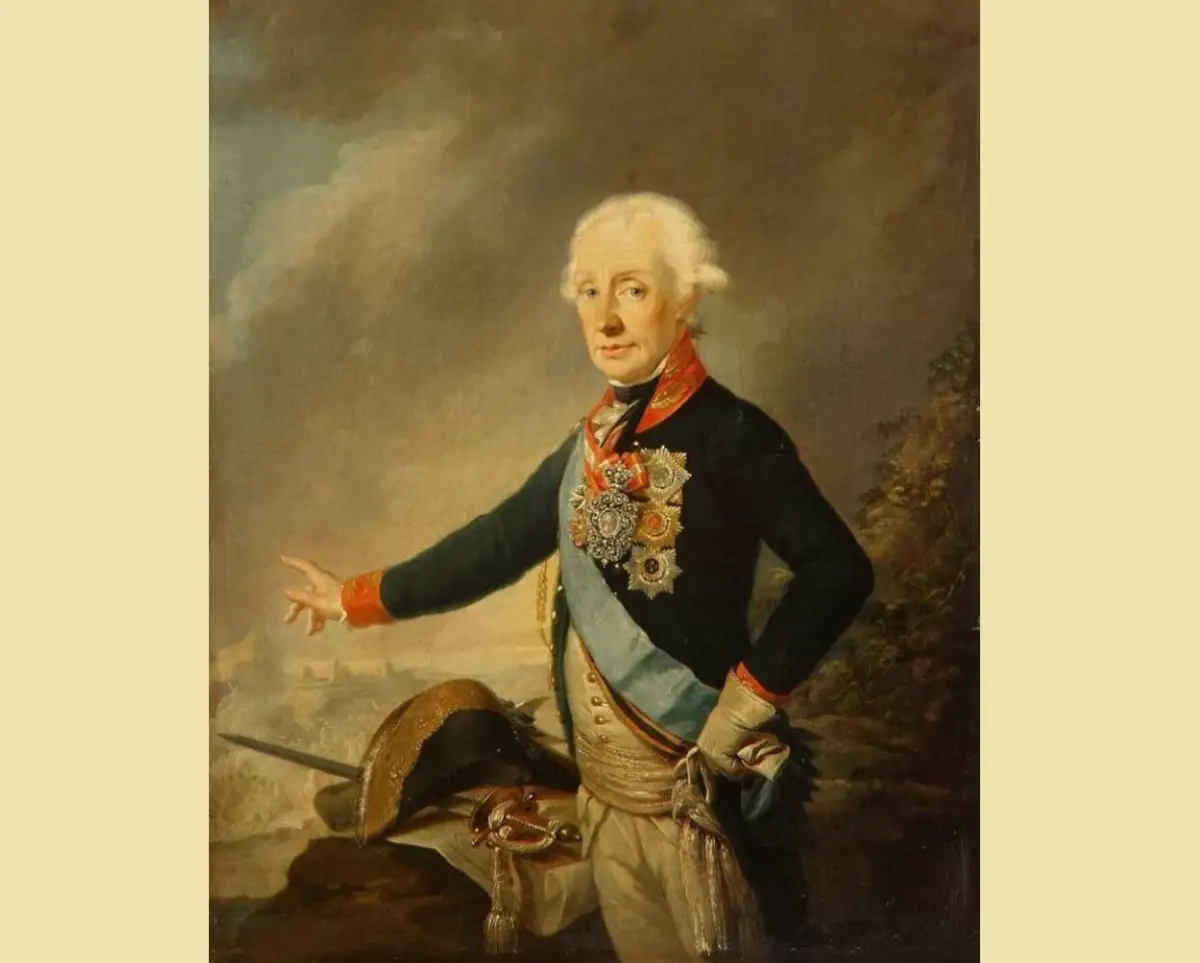

Портрет Суворова кисти Йозефа Крейцингера (1799).

«Въ 24-хъ верстахъ отъ Кончанска, близь села Миголощи, въ часовнѣ похороненъ пустынникъ Маркъ. О немъ въ одномъ изъ духовныхъ журналовъ была напечатана статья. Къ пустыннику Марку пріѣзжалъ и генералиссимусъ. Слухъ о пріѣздѣ Суворова къ пустыннику Марку дошелъ до жителей села Миголощи ранѣе за нѣсколько дней до пріѣзда. Съ большимъ любопытствомъ всѣ ждали этого пріѣзда. Но свѣтлѣйшій пріѣхалъ къ пустыннику такъ, что этого и не замѣтили…» (Иванъ Можайскій. Суворовъ въ Кончанскомъ // Историческiй вѣстникъ, №25, 1886 года).

22 июля 1936 года церковь во имя Иоанна Воина была закрыта, церковное имущество изъято и описано. У церкви стояла колокольня, которую в 1944 году разрушили, снесли ограду и разобрали часовни у церкви, у могилы преподобного Марка Пустынника.

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

В издании Новгородской епархии «София» был опубликован небольшой документальный материал, в котором говорится, что в середине XIX века священник Иоанн Модестов собрал сохранившиеся свидетельства местных жителей о святом Марке (журнал «Странник» 1860 года, ноябрь). Отец Марка был священником, а впоследствии иеромонахом Тихоном. Его могила всегда почиталась и посещалась местными жителями как место, где происходили чудеса и исцеления.

Из материалов, предоставленных библиотекарем Миголощской сельской библиотеки Надеждой Васильевой следует: по преданию, Марк видел ангела своей смерти и разговаривал с ним при своём ученике. Пустынник просил ангела позволить прожить ему ещё три дня. И действительно, через три дня он скончался и был погребён в часовне, им самим построенной.

Над могилой eгo впоследствии положена деревянная доска с изображением на ней преподобного Марка Арефусийского, празднуемого Церковью в 29-ый день месяца марта.

Ещё по одному преданию, имеющему отношение к могиле пустынника, сказано про одну помещицу. «Когда она была от роду двенадцати лет, у неё до того болели глаза, что она ослепла, и врачи отказались лечить ее.

Тогда мать больной сказала ей: «Дадим, Сашенька, обещание каждый год ездить в часовню Марка, может, Бог, по молитвам пустынника, даст тебе здоровье». Обещание исполнили. Когда в первый раз посетили они эту часовню и выслушали со слезами панихиду, двенадцатилетняя девушка после панихиды сразу же прозрела, и с тех пор смотрела хорошо всю свою жизнь».

«Паломники и сегодня получают духовную помощь. Так, к могилке Марка-пустынника приезжает много молящихся. По молитвам преподобного они обретают надежду», - отметила Надежда Васильева.

ОЧАГ ВЕРЫ И ИСЦЕЛЕНИЯ

Сегодня настоятелем храма святого мученика Иоанна Воина в селе Миголощи является благочинный церквей Хвойнинского округа, священник Михаил Абашкин.

Приход в церкви и святое место Марка-пустынника поддерживается силами местных жителей, большая заслуга в этом старосты храма Татьяны Давыдовой, а сельский библиотекарь Надежда Васильева ведёт просветительскую работу и оказывает содействие в посещении святых мест.

Каждый год, во второе воскресенье после дня Святой Троицы, в День памяти всех святых, совершается крестный ход от местного храма святого мученика Иоанна Воина к месту погребения преподобного Марка-пустынника.

Но не только в этот день спешат к нему паломники. Здесь часто можно увидеть тех, кто просит о прощении, об исцелении и помощи. И невольно понимаешь, это не просто святое место, это живое свидетельство надежды, веры и глубокой, неугасающей любви. Это место, где земля и небо встречаются, где молитва обретает силу, а невозможное становится возможным.

***

И ещё несколько ссылок по теме, для тех, кто ей заинтересовался:

О Марке Пустыннике на сайте Азбука.ру

Наши коллеги из «53 новостей» тоже рассказывали об этом святом месте

О святом на сайте Новгородской епархии

Больше материалов о Хвойнинском округе вы найдёте в газете «Новая жизнь».